Vagón

Andábamos flacos, faltos de puchero. Con la palabra pegada al silencio y economía de saliva. A pan de ayer y mandarinas.

Nuestra casa tenía una pared de papel y una de ladrillo, otra de chapa y otra era la curva de un tanque de hierro que en algún tiempo debió transportar algo por las vías. Mamá venía preparando el alrededor del vagón amarillo, tantas ganas le teníamos.

Una mañana, la esperamos todo el día.

La encontraron cerca, al costado de las vías. Ahí nomás.

Curabichera

Cuando ponía el auto sobre el asfalto y lo aceleraba con violencia, yo pensaba que me iba a morir ahí. Escuchaba la suela de los zapatos en los pedales, el peso de la mano en la palanca de cambios, la fricción de los rebajes; apretar el acelerador y hacer bramar el motor hasta aturdir. Me agarraba con la espalda al asiento trasero, los pies contra el piso y mi mano y muñeca enlazados al apoyabrazos de la puerta. No usábamos cinturones (ni sé si los tenía en el asiento de atrás aquel auto). Estaba seguro de que era yo el que iba a morir si de pronto nos fuéramos del camino, volcáramos o chocáramos con otro vehículo de frente. Era como si lo vulnerable recayera, de manera trágica, solo en mí. Como si él, por el solo hecho de conducir el vehículo y la situación, estuviera a salvo de todo lo posible, todo lo por venir. Como si ser padre fuera un ejercicio violento.

No hizo falta un choque frontal. Entendí que no había remedio para él, el día que se llevó a la Pancha, mientras escuchaba el auto acelerar y alejarse hasta que pasó del otro lado de la ruta. Fue como verlo desde arriba avanzar en cada cuadra y ver también a la perra adentro, asustada, en el asiento de atrás. Una vez al otro lado de la ruta, perdí el rastro del auto. Al volver, dijo que la llevó a la casa del balneario, la casa del almacén. Que no la dejó sola, que habló con el hombre que salió cuando él bajó primero del auto y golpeó las manos.

―Buenas tardes, ¿cómo le va? Usted sabe que tengo una perra hermosa para regalar, porque debo mudarme y no puedo llevármela. Es una linda perra, guardiana, y está operada, no puede quedar preñada. Tengo una bolsa de huesos en el baúl para dejarle, pa’l puchero, ¿no la quiere? Se hace amiga enseguida.

Todo eso dice que habló. Dice que el hombre del almacén accedió y la perra, luego de un poco de resistencia, bajó y se entreveró con los otros perros del lugar. No le creo una mierda. Por supuesto que no. La abandonó quién sabe dónde; le abrió la puerta, la empujó y la Pancha salió y se quedó ahí, mirando todo. Cerró y se fue; salió primero sin hacer mucho ruido y a los cien metros (viendo a la perra por el espejo correr tras el auto, estoy tan seguro que así fue) pisó con rabia el pedal del acelerador.

Habíamos llegado de unos días de vacaciones y nos encontramos con la

perra, que había quedado en casa, herida en el lomo, como si le hubieran pegado y la herida se había puesto fea. El puntazo de una pala, parecía, o algo así.

―Se le abichó ―dijo.

Un mes entero la estuvo curando. La carne tenía una mueca profunda y oscura y anidaba allí un puñado blancuzco de gusanos que se movía como una sola masa glutinosa. Todos los días se la limpiaba, con una cuchara quitaba los gusanos que después prendía fuego en un bollo de papel. Le ponía azúcar, le completaba la herida para frenar la infección, ayudar a cicatrizar; pero nada tenía buen resultado, los bichos volvían. Al fin se decidió por ir a una veterinaria, aunque no para hacerla atender sino para comprar un aerosol plateado con el que roció el tajo. Luego de dos días le volvió a poner y después otra vez y quizás una o dos más y la perra se curó. Curabichera, sulfadiazina de plata, lo leí en el envase. Tanto curarla para abandonarla dos meses después.

Esa noche hubo mucho viento. Ningún aullido en la cuadra ni en todo el barrio, ni más allá de la ruta.

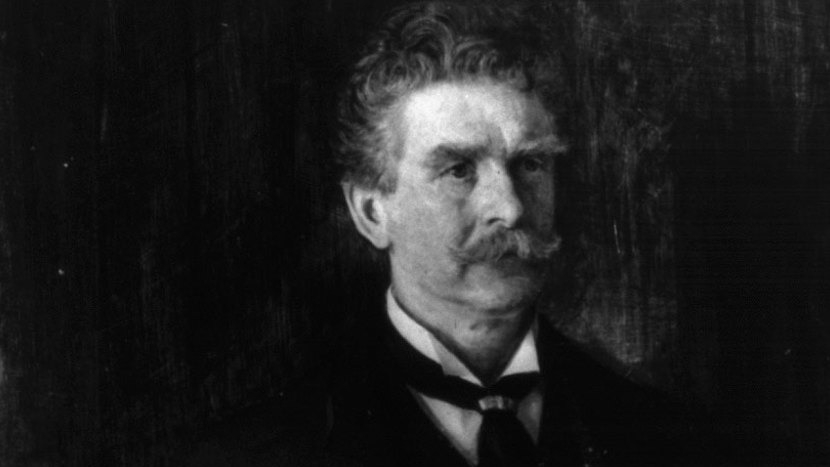

Hernán Lasque

Nació en Concordia, Entre Ríos, en 1977. A los veinte se trasladó a la ciudad de Córdoba y después a Buenos Aires, allí viviría seis años. En 2000/2001 asistió a las clases del taller de Alberto Laiseca, los martes a las cinco de la tarde ―si mal no recuerda― en el C.C. Rojas. De esos encuentros salieron los relatos del primer libro, que publicaría ocho años después a través de Ed. Colisión Libros. Desde el año 2005 vive en la ciudad de Neuquén donde estudió el Prof. de Letras, en la Universidad Nacional del Comahue. Ha publicado Narrativa bajos los títulos: Ratón blanco (2009), Lizeta (2012), Si no late (20021, Colisión Libros), La casa un tiempo equis (2021, Ed. de La Grieta) y Quitaesmalte (2025, Paquidermo); y los libros poesía: Lamen (2018, BAPoetry), Maratón dromedaria (2020, Leviatán) y Tres andariveles (2020, Lo hago como puedo). Sus textos integran también antologías de Neuquén, Entre Ríos, o el Atlas de la Poesía Argentina I y II, de la Universidad Nacional de La Plata.